五万石藤まつり 岡崎市

昨夜、五万石藤まつりに行きました。

藤の花が、絶賛ライトアップ中です☆

わが家から自転車で10分くらいで行ける岡崎公園

桜や藤など、お花見の時期には、近くてラッキーだなと、つくづく思います(笑)

去年も藤のライトアップを家族で見ましたが、今年は藤棚がさらに拡大されていました。

どんどん巨大化する計画でしょうか?

蔓を伸ばしているせいか、去年より花は小ぶり…

それでも、あたり一面が藤色に光って

映え映え☆

私が撮った写真とは思えないほど上出来(自画自賛、笑)

藤は「岡崎市の花」で、2022年には愛知県の天然記念物にも指定されたそうです。

ライトアップは5月5日(日祝)ころまでです☆(照明時間/18:00~21:00)

ぜひ見にいらしてください。

隙間時間にすること

最近、隙間時間にすることといえば、発表会の曲決めでした。

曲の雰囲気など、偏りの無いよう変化をつけ、楽しんでもらえる曲。

それでいて、何カ月もかけて練習するので、弾いていて上達できる曲。

なかなか纏まらず、時間がかかりましたが…

ようやく明けました☆

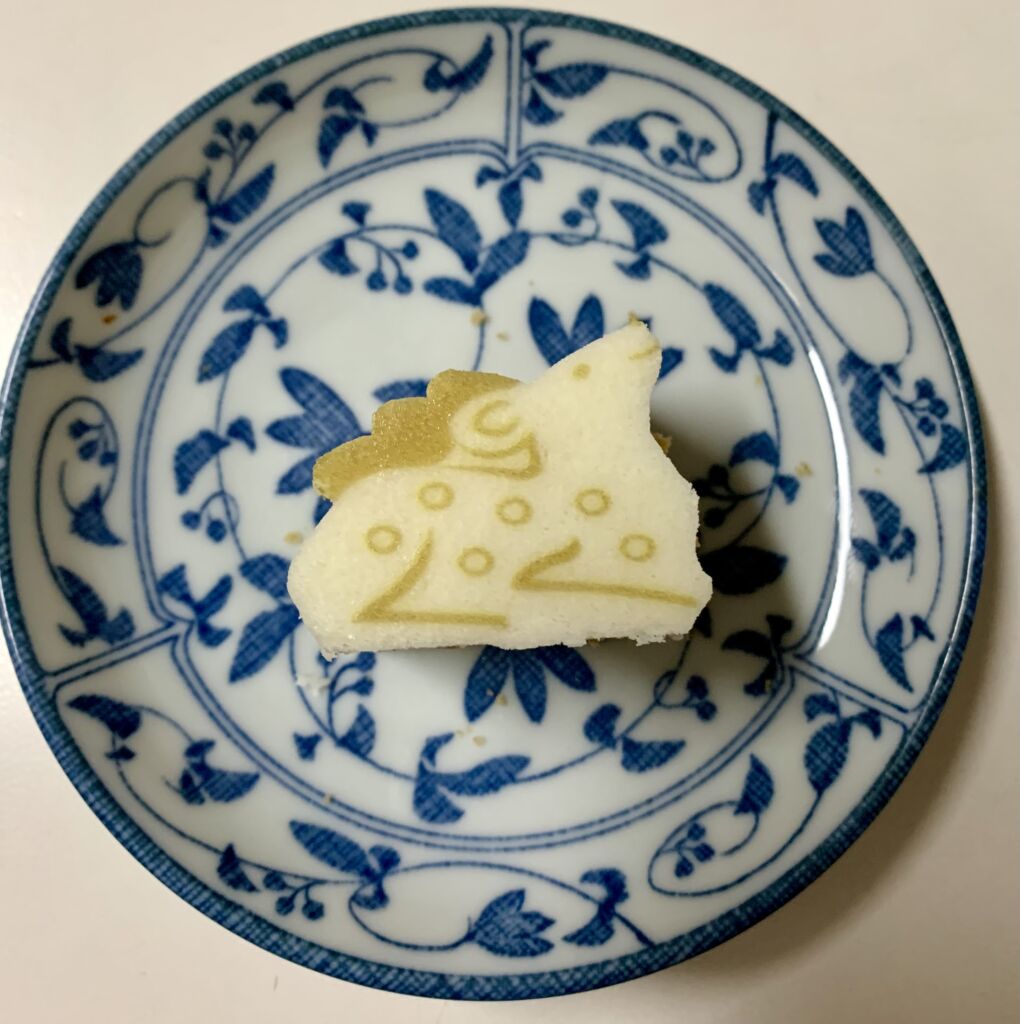

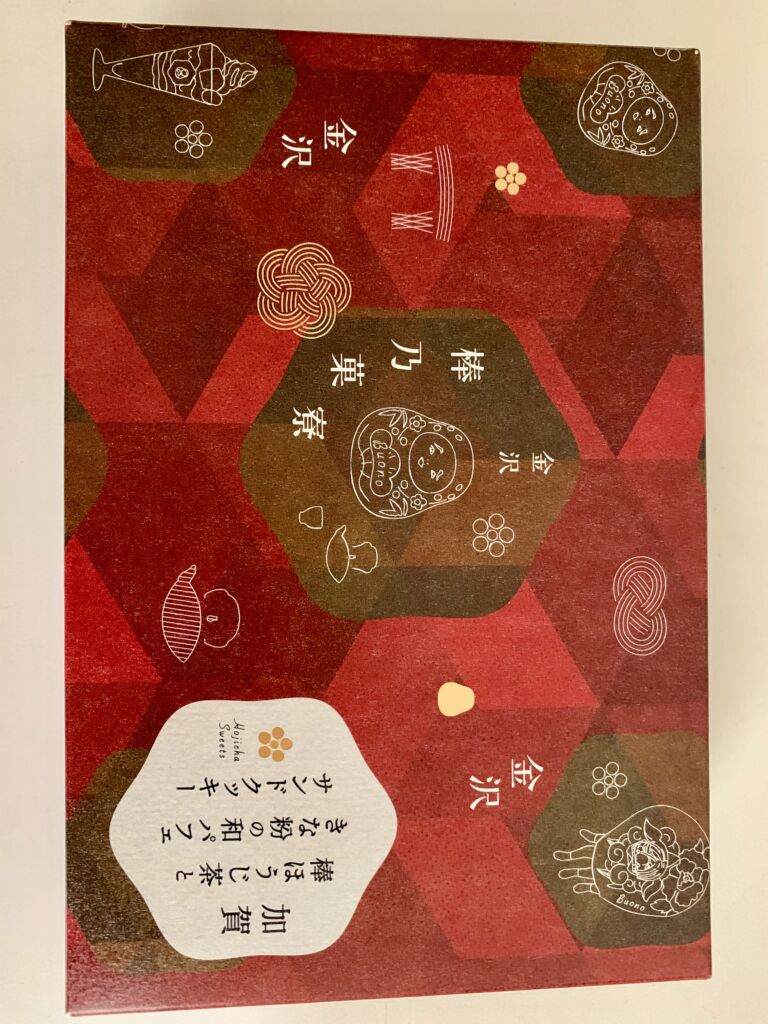

お土産

春休みのこと

息子から金沢のお土産を貰いました。(甘いものを控えているけど、やっぱり嬉しい。笑)

棒ほうじ茶ときな粉の和パフェサンドクッキー、緑茶にピッタリでしたよ♡

2024.4.29