今日は、あるものを断捨離しました☆

それは何かといいますと「ラインの公式アカウント」です。

思えば、あの入り口も 私には合っていませんでした。

全然活用していないので、思い切って「えいっ!」て感じです(笑)

管理は大して負担にはなりませんが、塵が積もって山とならないように。

めざせミニマリスト☆(到底難しいけど…)

今日は、少しだけ雑草を抜いて(まだまだ生えてる💦)

資源回収の用意(なんで こんなに溜まったの…新聞一つ辞めたい、笑)をしたら

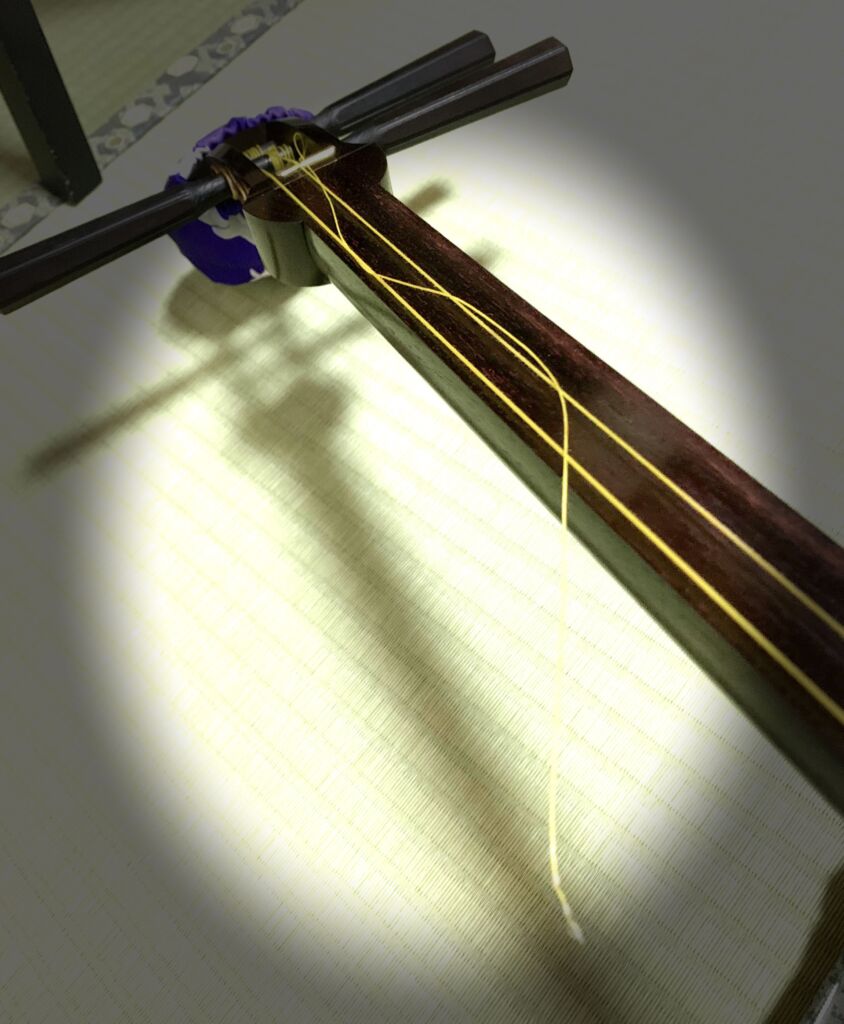

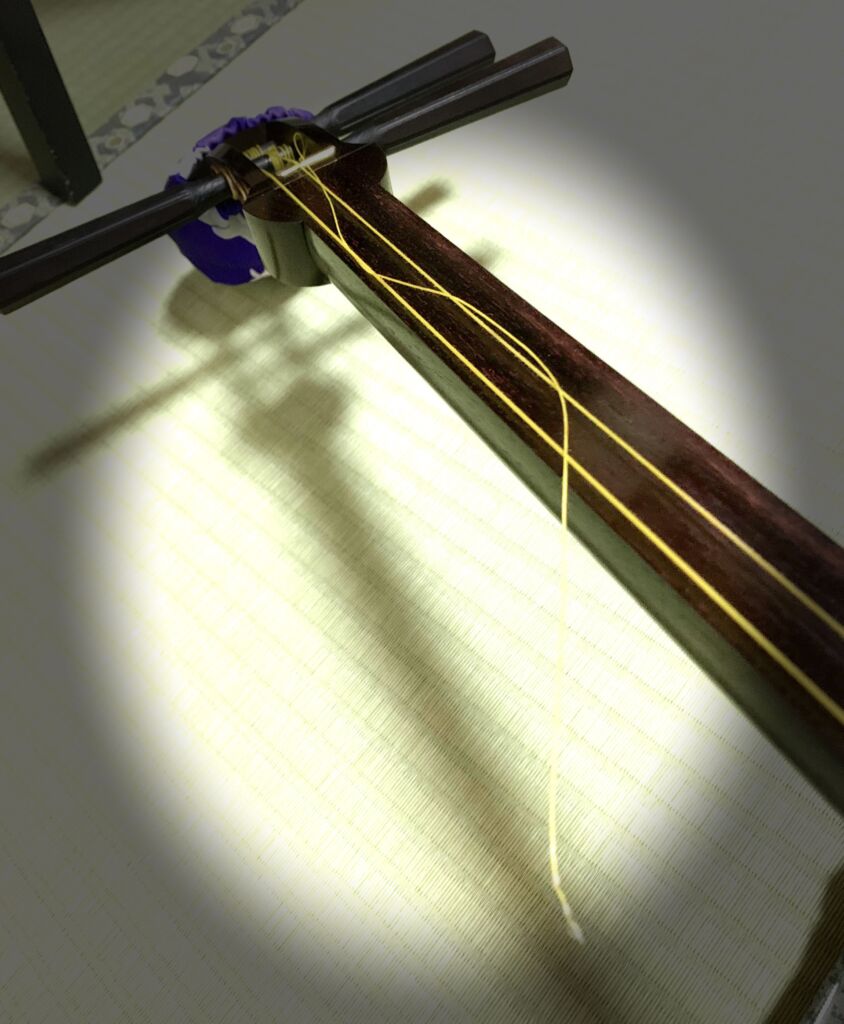

着付けの練習、自信のお稽古、お箏を磨いて、お三味線のメンテもしようと思います。

予定通りいきますように◎

みなさん、良い一日を☆

ある日のレッスン風景

未分類

岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室|思い切って断捨離

2023.9.5

10月におさらい会があります。

とっても楽しみ♪ な一方で、それぞれ曲がしっかり仕上がるが不安な気持ちもあります。

また、よく稽古して仕上げたつもりでも、本番は緊張して思い通り弾けないこともあります。その方が多いかな?

でも、しっかり稽古を積んだうえで、思うように弾けないのと、

曲が纏まらないまま本番をむかえるのとでは、わけが違います。

くり返しの稽古は、ある意味 地味で根気が入りますが

辛抱して取り組んだ分、必ず成長があると信じています。

🌸いつも自主練習ビデオを送ってきてくれるお弟子ちゃん、はじめと比べたら、見違えるほど強弾きになりました♪ お爪がしっかり絃をとらえています。小さな手でそのすべを習得できたことは大きな収穫です。

あとは、本番まで気持ちを切らさないで、くり返し稽古を続けること。そして、本番は、いつも通りの大きな声と大きな爪音で弾けば大丈夫☆ どんな発表になるか楽しみだな♪

また切れましたっ💦 この現代曲は頻繁に切れる 切れない三味線の絹糸が欲しい(笑)

レッスン・琴・音色・工夫など

おさらい会にむけて|お稽古頑張ってます♪|岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室

2023.9.3

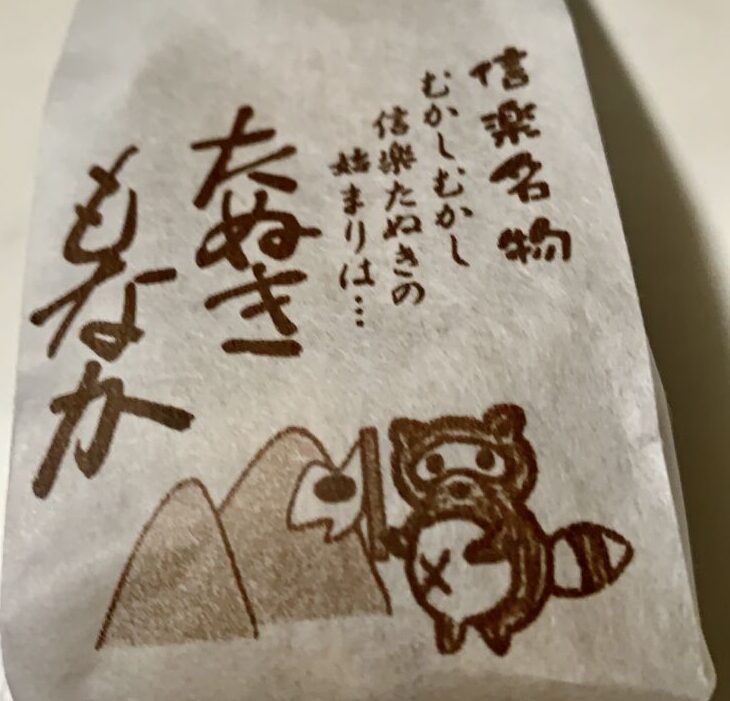

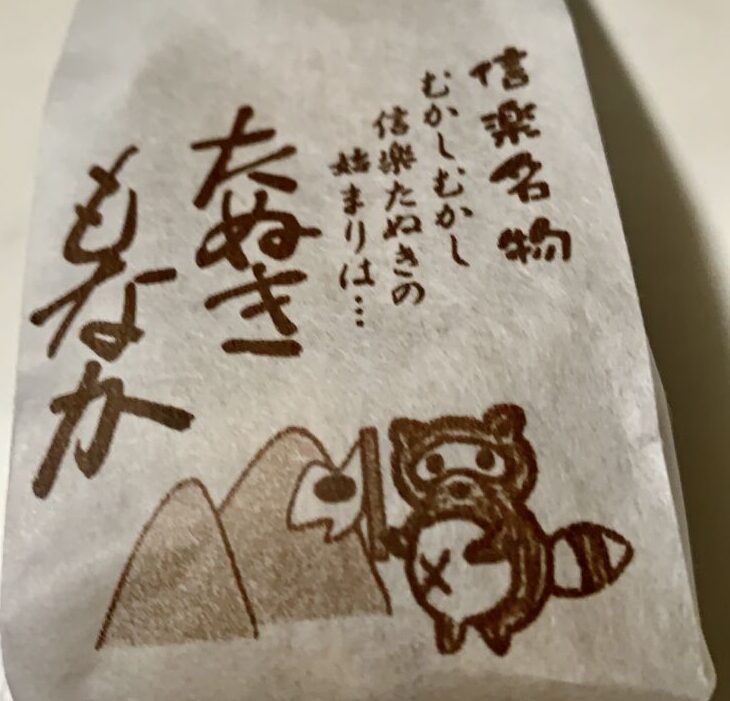

先日、息子が信楽でお土産を買って来てくれました。

地元では有名な可愛いタヌキの最中なそうです♡

か、かわゆい?! 宇宙人? しばらく笑いました笑笑

可愛いかどうかは別として… 中にびっしりこしあんが詰まっていました☆

私は、信楽(しがらき)に行ったことがありません。以前、玄関に信楽焼の傘立てがあって、とても気に入っていたのですが、1年程で割れてしまいました。機会があったら、タヌキの置き物… じゃなくて!傘立てを買いに行きたいです!

未分類

タヌキか宇宙人か|信楽のお土産|岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室

2023.8.22